コピーライターとして記事を書いている人で、ブログやSNSでPV数はそこそこなのに、クリック率や成約率が上がらないと悩んでいる人はいないだろうか。

心当たりのある人は読者に商品の魅力が伝わっていない可能性が高い。

つまり、コピーが上手く伝わっていないのだ。

なぜ、あなたのコピーは上手く伝われないのだろうか。

原因はあなたが伝えるための方法=魔術を知らないからだ。

日常会話やビジネスの場でも同様だ。

話している時に、次のように感じている人は聞き手に話が伝わっていない可能性が高い。

- 反応が悪い

- 意図しない解釈をされる。

- 相槌が適当

本記事では「伝わらない」という悩みを解決するための本として及川幸久氏の「伝え方の魔術」を紹介したい。

コピーライティングやプレゼンの参考すべき一冊だ。

Contents

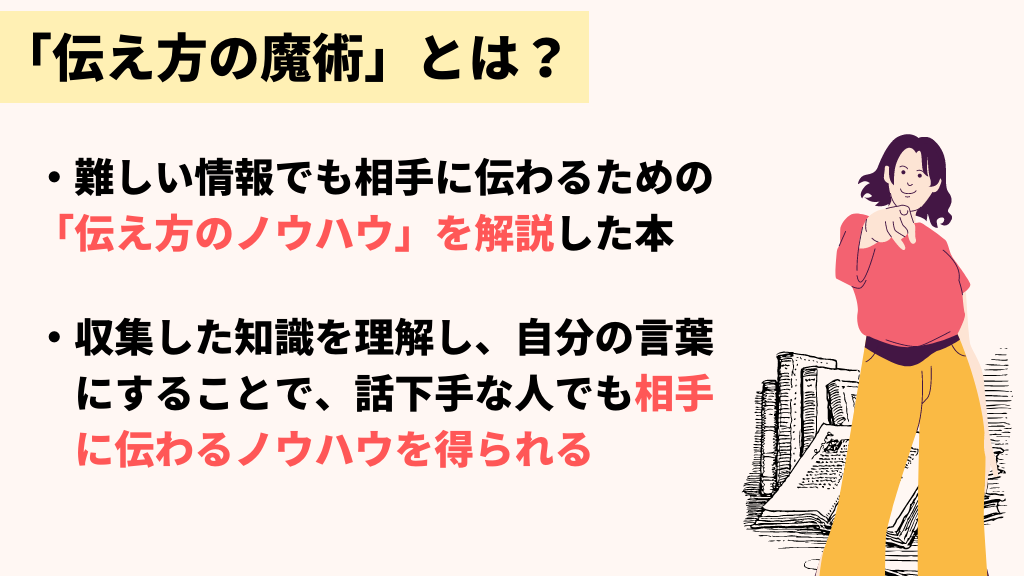

「伝え方の魔術」はどんな本か

「伝え方の魔術」は日常生活やビジネス、SNSにおいて難しい情報でも相手に伝わるための「伝え方のノウハウ」を解説した本だ。

本書を読めば国際情勢といった難しい内容でも「質の高い情報」を収集するための方法が分かる。

また、プレゼンテーション能力も上がる。

収集した知識を理解し、自分の言葉にすることで、話下手な人でも相手に伝わるノウハウを得られるのだ。

インターネットやスマホが普及して情報が溢れかえった現代で、質の高い情報を正確に収集し、整理して伝える技術は必須の能力となりつつある。

本書には情報を正しく正確に扱い、伝える技術がわかりやすく解説されている。

著者の紹介

著者の及川幸久氏は国際情勢を分かりやすく解説するYouTuberとして活躍している。

本書、発行時のチャンネル登録者数は45万人、再生装回数は1億2000万人の人気YouTuberだ。

視聴者の層は小学生から80代まで幅広い。

国際情勢というとっつきにくいテーマで、幅広い層に1億を超える視聴回数という実績を持っているということは及川氏の解説が伝わりやすいことを証明している。

「伝え方の魔術」を読むべき人

本書を読むべき人は人に情報を伝える人全てに読んでもらいたい。

つまり、全員が読むべき一冊だと思う。

なぜなら、生活をする上で、人に情報を伝えない人はいないからだ。

特に、ビジネスの場でプレゼンテーションが苦手という人は一度は読んでおきたい一冊だ。

質の高い情報を調べて、整理し、自分の言葉でまとめるための方法が凝縮されている。

他にもSNSやブログサイト、動画で情報発信をコピーライターやYouberでPV数が上がらない人も手に取ってもらたい。

及川氏がYouTuberとして活動していることもあり、情報発信についてのノウハウはかなり充実している。

ぜひ、一度読んで実践するのがおすすめだ。

伝えるというのは誰もがやっているが、分かりやすくとなると非常に難しい。

だからこそ、本書に書かれている「伝え方魔術」があれば、コミュニケーションに自信が持てて、成功のきっかけとなる。

目にしたら一度手に取ってもらいたい。

伝え方の魔術とは情報収集力と伝える技術

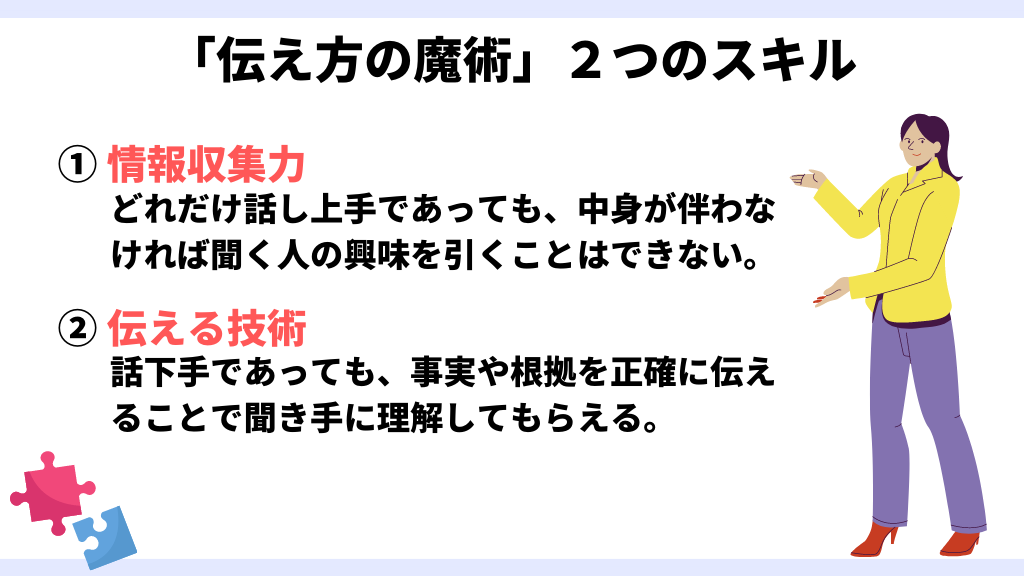

本書のタイトルにもなっている「伝え方の魔術」は2つのスキルに分けられる。

1つは「情報収集力」だ。

伝えるためにはまず情報が正確で質の高いものでなければいけない。

どれだけ話し上手であっても、中身が伴わなければ聞く人の興味を引くことはできない。

情報収集がしっかりできないことは、伝える以前の問題だ。

2つ目は「伝える技術」だ。

伝える技術とは集めた情報を理解してもらうための技術だ。

決して上手く話したりすることではない。

話下手であっても、事実や根拠を正確に伝えることで聞き手に理解してもらえる。

ここからは「情報収集力」と「伝える技術」とはなにかを紹介する。

伝える魔術①:情報収集力

情報収集は目的が大切

情報収集するときに真っ先にやることは情報収集する目的を決めることだ。

目的を決めることで情報収集の効率や質が上がる。

なぜなら目的が明確だと、収集すべき情報が限定されると情報の取捨選択がしやすくなるからだ。

目的のない情報収集には意味がないといっても過言ではない。

情報収集の目的は「課題の解決」のために行う。

そのため、目的を決めるには自分が情報収集することでどうしたいのかを明確にすることがポイントだ。

目的を具体化することで情報収集にかかる時間が短くなる上、収集された情報の質が高いものとなる。

また、情報収集は集中力を高めることで短時間で欲しい情報が得られる。

集中力を高めることで、時間の密度が高くなる。

目的がはっきりしていれば、結果もイメージしやすいので、時間の密度が高くなれば、欲しい情報にたどり着くまでの時間も短くなり、情報の質も上がりやすい。

情報収集は目的を決めて、自分の集中しやすい環境に身をおくことで質も効率も向上する。

収集した情報は整理する

情報をただ集めただけで、情報収集は終わりではない。

情報を整理して初めて情報収集が完了したと言える。

なぜなら、収集結果だけでは情報が散乱してしまい、結局どうしたいのかの方向性が見えないからだ。

そのため、情報の整理まですることが大切となる。

情報を整理するためにはリラックス状態で行うのがベストだ。

例えば、コーヒーを飲んだり、散歩に出かけるなど、自分を落ち着かせられる時間を意図的に作る。

人はリラックス状態の方がアイデアが情報を整理したり、アイデアを浮かべたりしやすい。

集中できる環境で情報収集して、リラックスして収集した情報を整理することを1サイクルすることが最も効果的な手段となる。

「正確さ」と「高品質」な情報を得るにはフェイクを見破る

正確で高品質な情報を得るにはフェイクを見破る必要がある。

インターネット上で情報収集しているとよくフェイク、つまり間違った情報が書かれていることがある。

伝える上で情報の正確さがなければ、聞き手に理解をしてもらえない。

つまり、情報収集の段階でフェイクを見破ることが大切だ。

フェイクの見破り方はまず情報を「一次情報」「二次情報」「三次情報」とする。

- 一次情報:本人が発信している(公式サイトやSNSの公式アカウントなど)

- 二次情報:一次情報を元に書かれた記事(新聞、ネットニュース)

- 三次情報:二次情報を元に書かれた記事(SNS、ブログなど)

情報の正確さは一次情報>二次情報>三次情報となる。

情報の根拠や正確さを求めるのであれば一次情報が必要となる。

つまり、二次情報や三次情報から情報を得た場合は、まず、一次情報を探すべきだ。

例えば、新聞でアメリカ大統領の発言を知りたいと思えば、新聞ではなく本人が話した動画か、ホワイトハウスの公式ページを使って情報を仕入れる必要がある。

しかし、全てで簡単に一次情報が見つかるわけではない。その場合は、二次情報または三次情報を10個ほど集める。

最低でも3個は必要だ。

多くの情報源から同じ情報が発信されていればおおむね事実と違いがないと判断する。

二次情報、三次情報しか見つからないのであれば、他の情報源がどのように書いているかをまず検索しよう。

改めてフェイクのニュースを見抜くための方法を下にまとめているので参考にしてほしい。

- 情報を「一次情報」、「二次情報」、「三次情報」に分ける

- 二次情報や三次情報から一次情報がないかを検索する。

- もし、一次情報がなければ、他のサイトから二次情報や三次情報を入手する。

- 二次情報、三次情報を最低3個見つける。

- 伝える魔術②:伝える技術とは

伝えるには「知的正直さ」が全て

伝える技術の基本は「知的正直さ」だ。

知的正直さは収集した情報を自分がはっきりと理解しているかを自問自答し、理解していることと、理解していないことを分ける。

分ける際に知ったかぶりをしないで、理解できていないことははっきりと理解していないとすることが重要だ。

聞き手に伝える際には理解していることは断定し、理解できていないことは推定とする。

もし、理解していることと理解していないことがはっきりしていなければ、曖昧な説明になったり、根拠が弱くなるため伝わりにくくなる。

データ95%、自分の意見5%

情報を伝える際に心掛けたいのがデータ95%、自分の意見5%という割合で伝えることだ。

情報の正確さにおいて、数値化されたデータを超えるものはない。

言葉にして伝えるよりもデータを1つ見せるだけで話の信頼性が増す。

「百聞は一見にしかず」という言葉の通り、まずはデータを見せて情報の正確さを示すことが必要だ。

その上で、あなたなりの意見をいえば、伝えたいことが相手に伝わる。

ここは自分を出したい気持ちを抑え込んで欲しい。

「一人反省会」をする

情報を伝えた後は、寝る前などに「一人反省会」をすると伝える技術は向上する。

その日伝えたことを思い返してみて、良かった点と悪かった点を上げていく。

また、悪かった点はどうしたら良くなったかまで考えられるといい。

経験に勝る訓練はない。

だからこそ、経験したことの反省をしっかりすることで、成長速度は倍にも、3倍にもなる。

寝る前の5分でもいいので、実践してほしい。

まとめ

「情報収集力」と「伝える技術」こそが聞き手に理解してもらうための「伝え方の魔術」だと本書では述べている。

国際情勢という難しいコンテンツをYouTubeで解説している及川氏がいうからこそ説得力を持つ手法だ。

コピーライターやYouTuberとして情報発信をしている人は必読といっても過言ではない。

また、ビジネスや日常会話で相手に話が伝わらなくて悩んでいる人も気軽に本書を取って読んでもらいたい。

なお、本書の中では英語の記事から情報を収集するための勉強法についても解説している。

海外メディアの情報も利用できれば、検索の幅も広がる。

分野によっては英語圏の方が濃い情報を発信している場合もあるので、興味がある人は読んで貰いたい。

すず木たかふみ's viva! コピーライティング & エディティング!!

すず木たかふみ's viva! コピーライティング & エディティング!!