企画・編集・原稿監修:Suzu、執筆協力:九重路あき、デザイン協力:Misaki

Contents

バズる、売上がぐんと上がる、大人気コピーライターになる。そのためにはどうしたらいいだろうか。コピーライターだけでなく、コピーライティングに携わる人であれば、そうして一度「文章術」を検索してみたことがあるだろう。

しかし、そういった文章術に対する著者の結論はきわめて明確である。

「そんな物はない」(p.270)

以上だ。

それでは本書をコピーライティングに活かすのはむりだと思われそうだが、そんなことはまったくない。

「このテクニックは絶対効果がある!」という断定はたしかにないが、執筆における各段落の作業についてのレクチャーは、とても具体的である。キャッチコピーから長文執筆までカバーしてある。タイトルからはまるでエッセイのような印象を受けるが、内容はけっしてそうではない。特別付録には執筆の参考になる記事が数多くある。

コピーライターやライティングに関わる人は、ぜひ読んでみてほしい。

著者の田中泰延氏は24年間、コピーライターとして株式会社電通に勤務していた経歴を持つ。サラリーマンという職業に不満はなく、毎月確実に振り込まれる給料を見ては幸せを感じていたという。それが一転、退職を選んだのは、「やれといわれてもしたくないことと、やるなといわれてもしたいことがはっきりしたから、生き方を変えただけなのだ。」(p.23)だと述べている。

文章術は、よくコピーライター経験者以外が書いたものも見かける。だが、この本はそういった、いわば「コピーライティングの大先輩」によって書かれており、キャッチコピー作成に必須の考え方などが詰まっている。

そういう意味でも必読の一冊である。

「書く」職業はたくさんある。ジャーナリストに研究者、小説家に詩人、そしてライターにコピーライターなどである。

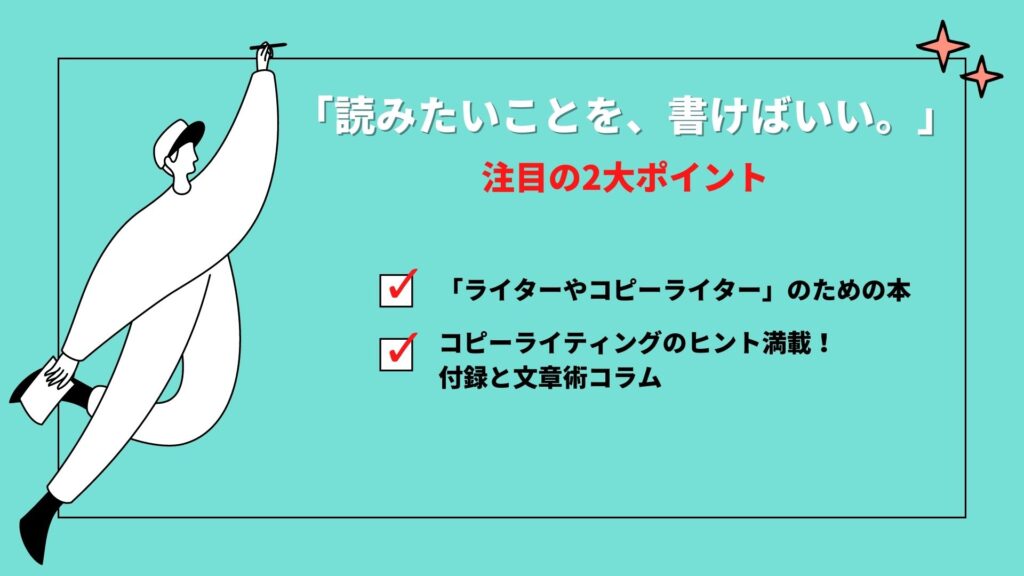

本書はタイトルだけ見ると、執筆を生業にしているすべての人のために書かれたように思える。だがそうではない。ライター、もしくはコピーライターのために書かれているのだ。

そのため、それらの職業が執筆するにあたり必要な作業のレクチャーが、とても具体的である。

既に始めている人、これから始めようとする人、どちらも読んでおいて損はない。

付録と文章術コラム、これだけはぜひ読んでほしい。間違いなく、今後のコピーライティングに大いに役立てられる。

著者自身も書いているが、本書の中ですぐ役立てられる実用的な情報は、「付録」と「文章術コラム」である。また、本文は軽妙な文体だが、付録やコラムは比較的ライターらしい文体で書かれており、その違いも参考になる。

その中でも特に目を通してほしい内容は、以下3つである。

- 付録1 田中泰延が書いた記事10選

- 文章術コラム① 広告の書き方

- 文章術コラム② 履歴書の書き方

記事10選は、緻密に調べた情報が下敷きになっている記事もあれば、個人的な雑記もあり、かなり幅広い。情報量が多い内容でも読みやすく、キャッチコピーも魅力的である。

コピーライティングで「広告」に携わる人は必読である。広告とは一体何か、役割は何か、完成までの過程など、経験と実践に基づき、詳細に説明している。

履歴書は「読み手に関心を持たせる」ことが役割だとし、広告と同じだと述べる。そこからコピーライティングの作り方を展開する。

著者はライターの定義について、印象的な文章で述べている。

ライターが執筆している文章は「随筆」だと述べ、「事象と心象が交わるところに生まれる文章」(p.54)だと定義する。

事象とは、自分の外側にあるもの、心象とは事象に触れて生まれた気持ちなどであるとし、その比重の割合が、書いている文章の分野を決めると説明する。事象が多ければジャーナリストなど、心象が多ければ小説家などだ。

ライターはどちらでもない。では、自分が書いている文章はどれだろうか。

本書は読者に、出発点を自覚させるところからスタートする。

著者は、ターゲットの設定は不要であると断言する。なぜなら現実は「何を書いたかよりも誰が書いたか」(p.108)が重要だからだ。

ゆえに著者は、冒頭から一貫して「(書いた文章について)満足かどうか、楽しいかどうかは自分が決めればいい」(p.114)と書いている。最初の読者となる自分すらおもしろいと思えなければ、それ以外の誰が読んでもおもしろくないと、著者は考える。

著者の文章には、続きがある。「しかし、評価は他人が決める。」

自分でおもしろいと感じても、他人にとってどうかはまた別の話である。だが、それは書き手にどうこうできる範囲ではない。

自分でおもしろいと思えるものを書き、満足する。書き手にできるのはそこまでなのだ。

第3章は、記事執筆における具体的な作業のレクチャーである。

だが、コピーライティングの仕事にも十分役立つ考え方やヒントが満載のため、コピーライターにもぜひ目を通してみてほしい。

文脈の重要性や、調べることについて詳しく説明している部分は、一読の価値がある。

著者は長い文章だけではなく、140文字のTwitterでも起承転結を意識していると述べる。それほど、起承転結という形式を重視しているのだ。

起承転結については、ライター向けの文章術でも意見が割れるところだ。不要派・必要派はどちらも大勢いる。

著者は、ライターの執筆するジャンルである「随筆」について、基本的に「事実を述べる→論理展開する→ライターの感想を1%以下で書く」というながれだと捉えている。それを実現するために、起承転結以上に効率のよい形式はないのだと述べる。

140文字のTwitterでも起承転結を意識するという著者の考えは、コピーライティングにあたっても参考にしてみる価値がありそうである。

「調べもせずに「文章とは自分の表現をする場だ」と思っている人は、ライターというフィールドでは仕事をすることができない」(p.149)

小説家ではなく、ライター。詩人ではなく、コピーライター。

今、自分が書いている文章はどうか、貴重なものさしになる言葉である。

本書は、カバーをめくるとすぐ「「自分が読みたいものを書く」ことで実際に「現実が変わる」のだ。そんな話を始めたい。」とある。

著者は第4章で結論を述べるために、文章を書いている。

割に合わず、承認欲求にも成功にも向かない「書く」ことは、著者にとって何か。それは、自分とだれかをつなぐ奇跡を起こしてくれるものであると書いている。

著者は、長文執筆にもコピーライティングにも、徹底した「読者目線」の姿勢で臨む。24年コピーライターを務めた経験もあるだろう。だがもう一つ、書き手にできるのはそこまでだというシビアな考えにもよる。本書の中でも述べられているが、読者の感想や評価は書き手の関与できる部分ではない。

だが、執筆だけではないあらゆる仕事もそうだと言える。

著者の友人である起業家達が成功させたビジネスモデルも、すべて「彼ら自身がおもしろいと思ったアイディア」であると話す。それ以外に、価値あるものを作り出す方法はないのだ。

本書は、コピーライティングに携わる人々以外にも多く支持されている。おそらく、著者のポリシーである「自分がおもしろがれることが、結果として誰かの役に立つ、それを証明したいからなのだ。」(p.237)という考えが、「書く」を超えたすべての職業に共通するからだろう。

すず木たかふみ's viva! コピーライティング & エディティング!!

すず木たかふみ's viva! コピーライティング & エディティング!!